Köln im Nationalsozialismus

Während der Zeit des Nationalsozialismus (1933–1945) war Köln ein bedeutender Schauplatz politischer Verfolgung. Die Gestapo und andere NS-Behörden gingen brutal gegen politische Gegner, jüdische Bürger, religiöse Gruppen und andere als „feindlich“ eingestufte Menschen vor. Hier finden Sie einige markante Orte und Orte des Gedenkens.

2.733 Stolpersteine in Köln

Über die gesamte Stadt verteilt, erinnern diese kleinen Gedenksteine an die Opfer des Nationalsozialismus. Sie sind vor den letzten frei gewählten Wohnorten der Verfolgten in den Bürgersteig eingelassen und tragen deren Namen sowie kurze Informationen zu ihrem Schicksal. In der Mehrheit sind dies Steine, die an deportierte und ermordete Juden erinnern. Außerdem wurden bislang Stolpersteine für Sinti und Roma, politisch Verfolgte, Homosexuelle, Zwangsarbeiter, Zeugen Jehovas und Euthanasie-Opfer verlegt.

EL-DE-Haus – NS-Dokumentationszentrum Köln

Das EL-DE-Haus in Köln war während der Zeit des Nationalsozialismus der Sitz der Gestapo Köln (Geheime Staatspolizei) und ist heute eine der wichtigsten Gedenkstätten zur NS-Zeit in Deutschland.

1935 wurde das Gebäude von dem Kölner Kaufmann Leopold Dahmen erbaut (daher der Name „EL-DE“ aus seinen Initialen).

Noch während des Baus mietete die Gestapo das Haus und nutzte es ab Dezember 1935 als Hauptquartier für den Regierungsbezirk Köln.

Es diente als Verwaltungs- und Verhörzentrale, aber auch als Haft- und Folterstätte für politische Gegner, Juden, Zwangsarbeiter und andere Verfolgte.

Der Keller diente als Gefängnis, in dem bis zu 30 Menschen in winzigen Zellen zusammengepfercht wurden. Viele wurden hier brutal verhört, gefoltert oder hingerichtet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude weitergenutzt, unter anderem als Gewerbe- und Wohnhaus. Erst 1979 wurde die Bedeutung des Ortes als Gestapo-Zentrale wieder stärker in den Blick genommen.

Seit 1988 beherbergt das EL-DE-Haus das NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln, das größte kommunale Archiv und Museum zur NS-Zeit in Deutschland.

Konzentrationslager in der Abtei Brauweiler

Das KZ Brauweiler war ein Gefängnis und eine Folterstätte der Gestapo Köln während der NS-Zeit. Es befand sich in der Abtei Brauweiler, einem ehemaligen Benediktinerkloster westlich von Köln. Die Kölner Gestapo nutzte Brauweiler als Haft- und Folterstätte für politische Gegner, Juden, Zwangsarbeiter und andere Verfolgte.

Gefangene wurden hier brutal verhört, oft bis zum Tod misshandelt oder in Konzentrationslager wie Dachau oder Buchenwald deportiert.

Vor allem gegen Kriegsende wurden in Brauweiler zahlreiche Gefangene ermordet.

Heute erinnert eine Gedenkstätte in der Abtei Brauweiler an die Opfer der NS-Verfolgung. Führungen und Ausstellungen informieren über die Geschichte des Ortes.

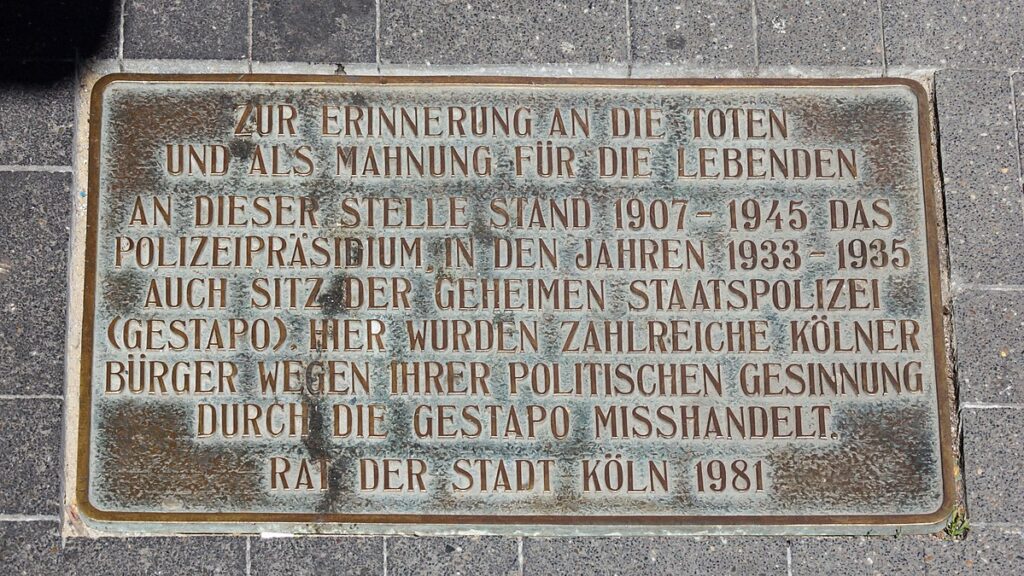

Polizeipräsidium Schildergasse

An der Krebsgasse, Ecke Schildergasse, befindet sich eine Gedenktafel, die an das ehemalige Polizeipräsidium erinnert. In den Jahren 1933 bis 1935 war hier auch die Gestapo untergebracht, die zahlreiche Kölner Bürger aufgrund ihrer politischen Überzeugungen verfolgte und misshandelte.

Deportationslager Müngersdorf – ein Ort des Schreckens

Das Deportationslager Müngersdorf in Köln war während der NS-Zeit ein Sammel- und Durchgangslager für Juden, Sinti und Roma, die von dort in Vernichtungslager deportiert wurden. Ungefähr dort, wo heute ein Tor zur Kleingartenanlage „Waldfrieden“ in Müngersdorf führt, befanden sich früher die Pforten zur Endstation auf dem Weg in die Hölle. In der Zeit von 1941 bis 1945 stand dort eine Barackenanlage. Mit dem wenige hundert Meter entfernten Fort V, einer ehemaligen preußischen Befestigungsanlage, diente sie den Nazis als Deportationslager:

Sammelpunkt: Juden, Sinti und Roma wurden hier vor den Deportationen zusammengepfercht.

Lebensbedingungen: Überbelegung, Hunger und Gewalt prägten den Alltag.

Deportationen: Zwischen 1941 und 1945 wurden tausende Menschen in Zügen nach Auschwitz, Theresienstadt und andere Lager gebracht.

Heute setzen sich vor allem der Bürgerverein Müngerdorf e.V.1 und das Kölner NS-Dokumentationszentrum für das Gedenken an diesem historischen Ort des Schreckens ein.2

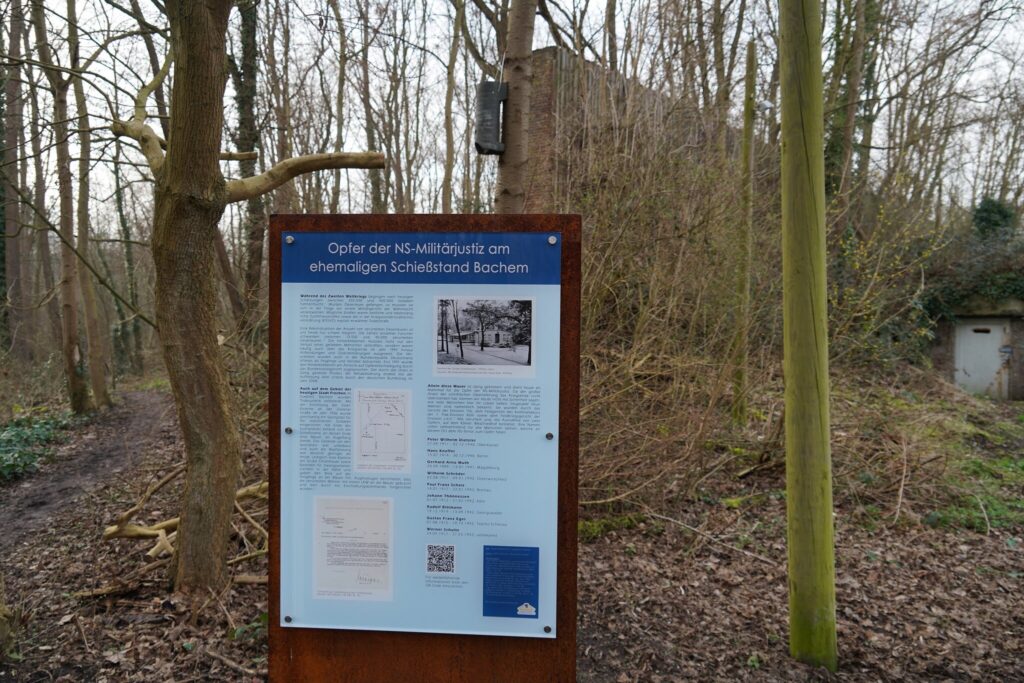

Bachemer Sportplatz in Frechen

Am Bachemer Sportplatz in Frechen wurde im Jahr 2024 eine Gedenktafel eingeweiht, die an die Opfer der nationalsozialistischen Militärjustiz erinnert. An dieser Stelle wurden während des Zweiten Weltkriegs fahnenflüchtige Wehrmachtssoldaten standrechtlich erschossen. Die genaue Zahl der Opfer ist unbekannt; jedoch konnten die Namen von neun Männern in Archiven gefunden werden.3

Kölner Orte der Verfolgung im Mittelalter

Hier werden einige markante Kölner Orte der Hexenprozesse und Verfolgung von Andersdenkenden im Mittelalter aufgeführt.

Rabenstein in Lindenthal

Der Rabenstein war eine Hinrichtungsstätte im heutigen Kölner Stadtteil Lindenthal und wurde von 1285 bis 1797 genutzt. Er lag nahe dem Leprosorium Melaten, im Bereich des heutigen Melaten-Friedhofs, südlich der Aachener Straße.4

Verurteilte wurden vom bischöflichen Gefängnis („Hacht“) am Kölner Dom über die Stadt zur Hinrichtungsstätte transportiert. Dort fanden ehrenhafte Hinrichtungen durch das Schwert auf einem speziell errichteten Rondell statt, während unehrenhafte Hinrichtungen durch Erhängen, Rädern oder Verbrennen erfolgten.

Hier wurden bspw. die Protestanten Adolf Clarenbach und Peter Fliesteden als Ketzer verbrannt (Gedenkstein am Melaten-Friedhof) und zwischen 1617–1627 zahlreiche Hexenverbrennungen, darunter Katharina Henot, durchgeführt.

Der Blaue Stein

Der „Blaue Stein“ war eine an der Kirche St. Johann-Evangelist (Abriss 1829) eingemauerte Schieferplatte. Wenn ein Angeklagter vor den blauen Stein geführt wurde, war das Urteil nicht mehr anfechtbar. Anschließend wurden die Verurteilten zur Hinrichtungsstätte, meist zum Rabenstein bei Melaten, gebracht.5

Die Hacht – das bischöfliche Gefängnis

Die Hacht war das bischöfliche Gefängnis in Köln und befand sich in der Nähe des Kölner Doms, Es lag am heutigen Domhof 9 / Am Hof 17. Sie diente vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit als Haft- und Verhöranstalt für Angeklagte, insbesondere für Personen, die der Ketzerei, Hexerei oder anderer schwerer Vergehen beschuldigt wurden.

Verurteilte wurden in der Hacht festgehalten, verhört und anschließend zum Blauen Stein am Kölner Rathaus gebracht, wo das Urteil verkündet wurde. Von dort aus wurden sie zur Hinrichtungsstätte Rabenstein bei Melaten transportiert.

Bekannte Häftlinge waren unter anderem der protestantische Märtyrer Adolf Clarenbach, der 1529 verbrannt wurde, und zahlreiche Opfer der Hexenverfolgung im 17. Jahrhundert.

- Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e. V., https://www.koelnische-gesellschaft.de/preistraeger/2023-buergerverein-koeln-muengersdorf-e-v/ ↩︎

- https://www.ksta.de/koeln/lindenthal/koeln-muengersdorf-gedenkstaette-an-deportationslager-299903 ↩︎

- https://www.ksta.de/region/rhein-erft/frechen/frechen-infotafel-erinnert-an-opfer-der-ns-militaerjustiz-749387 ↩︎

- https://de.wikipedia.org/wiki/Rabenstein_(K%C3%B6ln) ↩︎

- https://www.koeln-lotse.de/2021/05/20/die-hacht-ein-knast-direkt-am-dom/ ↩︎